Wer heute an die Achtundsechziger-Bewegung denkt, dem kommen Bilder von Demonstrationen und gesprengten Vorlesungen in den Sinn oder von Ereignissen, die meist an Hochschulen stattfanden oder von dort aus angezettelt wurden. Es ist kein Zufall, dass die Achtundsechziger-Bewegung so eng mit den Hochschulen und den Studierenden verknüpft ist. Das Beispiel Freiburg ist hierfür exemplarisch, viele Ereignisse der Zeit beziehen sich auf die Universität.

In den Texten der Revolte von Achtundsechzig geht es vor allem um Antikapitalismus, sowohl in der Praxis der Akteure selber als auch auf einer theoretischen Ebene, selbst wenn Kritik an Notstandsgesetzen, Vietnamkrieg und anderem geübt wurde. Während in den Straßen und Hochschulen demonstriert wurde, Sit-Ins und Go-ins stattfanden, Auslieferungsautos des Springer-Konzerns und Kaufhäuser angezündet wurden, wurde auch unglaublich viel gelesen. Denn die entstehende neue Linke basiert auf der Rezeption neuer Texte. Die Lesekultur der Bewegung ist fest verankert in den Erinnerungen der Akteur*innen. In Freiburg ist sie fest verbunden mit dem Libro Libre, einem Buchladen, der zu der Zeit die Achtundsechziger mit den Texten versorgte. Die Übernahme des Libro Libre durch den marxistisch-leninistischen KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschland) führte dann auch 1975 zur Gründung der bis heute bestehenden Buchhandlung Jos Fritz.

Ursprung der Theorie der Achtundsechziger

Die Achtundsechziger-Bewegung ist eine Bewegung neuer Texte, aber auch der Wiederentdeckung alter Texte. Viele der damals rezipierten Autoren sind bis heute bekannt, so zum Beispiel Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und Wilhelm Reich. Die Gründe, weshalb diese Texte gelesen wurden, sind vielfältig, doch sicher trägt dazu bei, dass der autoritäre Charakter der frühen Bundesrepublik, deren Führungsetagen noch von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und alten Führungskräften durchsetzt waren, zunehmend auf Unverständnis stieß.

Zwischen den Versprechen von Demokratie und Frieden und der Realität in der Bundesrepublik klafften zunehmend Widersprüche auf, die zu einer kritischen Haltung beitrugen. Gleichzeitig kamen mehr Menschen als je zuvor an die Hochschulen, welche sich zu Massenuniversitäten entwickelten. Zusätzlich motivierten die erst kurz zurückliegende Geschichte des nationalsozialistischen Regimes und die in den 1960er-Jahren laufenden Auschwitzprozesse zu einer Auseinandersetzung mit autoritärem Verhalten.

So formte sich, um den Widersprüchen einen Sinn zu geben und internationale Ereignisse wie den Vietnamkrieg zu verstehen, ein theoretischer Überbau zum autoritären Charakter der „spätkapitalistischen“ Gesellschaft. Dabei griff die Bewegung auf den Marxismus, das Lehrgebäude der alten Arbeiter*innenbewegung, sowie auf die in den Jahren zwischen den Kriegen entstandene Kritische Theorie und die Psychoanalyse zurück.

Aus der kritischen Theorie zogen die Achtundsechziger die Analyse und Kritik von umfassender Bürokratie, welche Grundpfeiler autoritärer Gesellschaft im Nachkriegskapitalismus sei. Ursprünglich am Institut für Sozialforschung in Frankfurt entstanden, daher auch der Name Frankfurter Schule, beschäftigte sich die Kritische Theorie zunächst mit Weiterentwicklungen des Marxismus sowie der Sozialpsychologie des autoritären Charakters. Das nach Ende der nationalsozialistischen Herrschaft aus dem US-amerikanischen Exil nach Frankfurt zurückgekehrte Institut entfernte sich in der Bundesrepublik von seinen marxistischen Anfängen in der Hoffnung einen neuen Faschismus durch Stärkung des bürgerlichen Staates zu verhindern. Dies führte zu heftigen Konflikten zwischen den Achtundsechzigern und Vertretern der Kritischen Theorie wie Adorno und Habermas, denen die Studierenden vorwarfen, das System zu stützen statt es zu bekämpfen. Hans Jürgen Krahl, selbst Schüler Adornos, radikalisierte die Kritische Theorie in seinen Schriften für den SDS. Er verband den antiautoritären Protest mit der grundlegenden Frage von Herrschaft in der Klassengesellschaft.

Der Marxismus, als Kritik der politischen Ökonomie entstanden, lieferte die Grundlagen, um die Mechanismen kapitalistischer Produktion und Herrschaft zu beschreiben. Der orthodoxe Marxismus wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Zwar bezogen sich die Vertreter des SDS häufig auf Lenin und Georg Lukács, diskutierten aber auch von der sowjetischen Interpretation abweichende Marxisten wie Henri Lefebvre, die Autoren der frühen Kritischen Theorie und psychoanalytische Texte. Diese ausgesprochene Orientierung an Theorie bedeutete auch, dass die Achtundsechziger-Bewegung dazu neigte, komplexere Sachverhalte anzugehen, in schwieriger Sprache zu debattieren, und vor allem viel zu diskutieren.

Die Theorie der Achtundsechziger

Im Zentrum der Achtundsechziger-Bewegung stand die Idee der Befreiung. Vor allem die Befreiung des Selbst vom Gehorsam, der überhaupt erst den Faschismus möglich gemacht hatte. Dazu entwickelten sie ein Konzept der Befreiung durch Provokation[1]. Drei Ebenen der Befreiung wurden angestrebt: Die Selbstbefreiung, also die unmittelbare Veränderung des eigenen Verhaltens, zweitens die Befreiung in der Gruppe, der Versuch, sich von den Zwangsverhältnissen im eigenen sozialen Umfeld zu lösen, und schließlich drittens die Abgrenzung nach oben, der Kampf gegen Herrschaft auf politischer Ebene.

Das Ziel war es, das System durch provokative Aktionen herauszufordern, so seine Gewalttätigkeit sichtbar zu machen und den Massen den repressiven Charakter des Kapitalismus vor Augen zu führen.

Insbesondere der SDS verstand sich dabei als politische Avantgarde. Die Phase des Studiums erschien als Freiraum, der es ermöglichte, die Herrschaftsverhältnisse zu durchschauen, da man noch nicht den zermürbenden Zwängen der Lohnarbeit ausgesetzt war. Diese Sichtweise gab den Studierenden eine Rechtfertigung dafür, sich als Elite mit Führungsanspruch zu verstehen. Dieser Führungsanspruch war dabei im Sinne des Klassenkampfes gemeint: Weil sie die Herrschaft des Kapitals erkennen konnten und erkannt hatten, waren sie, so das Selbstbild, berechtigt und verpflichtet, den antikapitalistischen Kampf anzuführen.

Im Laufe dieses Kampfes sollte auch das Individuum sich selbst revolutionieren, bürgerliche Verhaltensweisen und Denkformen ablegen. Dazu gehörte auch der Versuch einer „sexuellen Revolution“. Dieser Aspekt, der sich in einer ausgiebigen Beschäftigung mit der Psychoanalyse niederschlug, blieb eine der stärksten Nachwirkungen der von den Achtundsechzigern ausgelösten gesellschaftlichen Veränderungen. Die sexuelle Revolution, das Loslösen von konservativen bzw. kirchlichen Wertvorstellungen, wurde ganz im Sinne von Autoren wie Wilhelm Reich als Voraussetzung für eine soziale Revolution verstanden. Denn die Unterdrückung der Sexualität sollte demnach die Bindung an Autoritäten und die Unterordnung im Herrschaftssystem ermöglichen und aufrecht erhalten. Umgekehrt sollte sexuelle Befreiung die Basis kapitalistischer Verhältnisse in Frage stellen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit lagen jedoch Welten, dies zeigt sich unter anderem darin, wie die Kritik weiblicher SDS-Mitglieder an der dominanten Position von Männern im SDS bei den SDS-Delegiertenkonferenzen im September und November 1968 abgeschmettert wurde.

Die ständige Provokation des Staates in einem der westlichen, industrialisierten Ländern erfüllte einen weiteren wichtigen Zweck: International mobilisierten die antikolonialen Kämpfe der Nachkriegszeit viele Menschen. Die West-Ost Frontstellung, wie sie von der antikommunistischen CDU-Regierung propagiert wurde, wurde immer mehr in Frage gestellt. Wichtiger Katalysator dieser Auseinandersetzung war der Vietnamkrieg, gegen den nach intensiven Debatten vor allem im Berliner SDS sich eine Solidaritätsbewegung formierte. Damit einher ging die Solidarisierung mit anderen antikolonialen nationalen Befreiungsbewegungen. In den Befreiungbewegungen der sogenannten Dritten Welt erkannte man das revolutionäre Subjekt, nachdem die traditionelle Arbeiterbewegung für diese Aufgabe nicht mehr in Frage kam. Für die Achtundsechziger war klar, dass ihr Kampf in den „Metropolen“ auch die Kämpfenden in Vietnam und anderswo unterstützte. Dieses internationalistische Verständnis prägt bis heute weite Teile der Linken.

Anmerkungen

Theorie und Aktion

Die Theorie, die hinter den Achtundsechziger Ereignissen stand, beeinflusste die Aktionen, mit denen die Achtundsechziger-Bewegung in Erscheinung trat. Sie bildeten international den Startschuss neuer Protestformen jenseits des Streiks und der Großdemonstration. Theorie und Aktion sollten dabei in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen. Theoretische Überlegungen beeinflussten die Wahl der Aktionsform und Durchführung, umgekehrt flossen die Erfahrungen aus Aktionen und den Reaktionen in die weiteren Theoriedebatten ein.

Die sichtbarste Form, wie sich dies auswirkte, war die massive Änderung des Lebensstils, die ebenfalls als Protestform im Sinne der Provokation verstanden wurde. So fällt die Gründung der ersten Wohngemeinschaften, aber auch von Kommunen, allen voran der medienwirksamen Kommune I in die Achtundsechziger-Jahre. Der Fahrtwind der Populärkultur (vor allem aus der USA) und Rebellion verschmolzen zu einem Lebensstil, der die bürgerliche Kleinfamilie der Nachkriegsgesellschaft herausfordern musste.

Demonstrationen blieben weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Protestaktionen, aber dazu kamen direkte Provokationen. So kam es zu Besetzungen (z.B. von Rektoratsgebäuden) und Blockaden (z.B. der Auslieferungsstellen des Springer-Verlags). Die wohl am bekanntesten gewordene Aktionsform ist das Sprengen einer Lehrveranstaltung. Vor allem bei Vorlesungen angewandt, begaben sich Aktivist*innen in eine Veranstaltung und kaperten diese so, dass sie selbst den Inhalt bestimmten oder zumindest verhinderten, dass der Lehrbetrieb fortgeführt wurde. An den Universitäten übernahmen sie so Vorlesungen, um veraltete Theorien und Lehrmeinungen zu diskreditieren und Alternativen aufzuzeigen.

Die starke Theorieorientierung brachte auch viele Aktionen hervor, die unmittelbar der Theorieverbreitung dienten. So führte der Protest gegen die Ordinarienuniversität zur Einrichtung von Gruppenseminaren, die von den Studierenden selbst, oft in Kooperation mit einzelnen Dozierenden, gestaltet und durchgeführt wurden. Dadurch änderte sich die Art und Weise zu studieren maßgeblich.

Audio: Interview zur Aneignung von Theorie unter dem Mittelbau mit Hans-Peter Hermann, Dozent in Freiburg während der Achtundsechziger

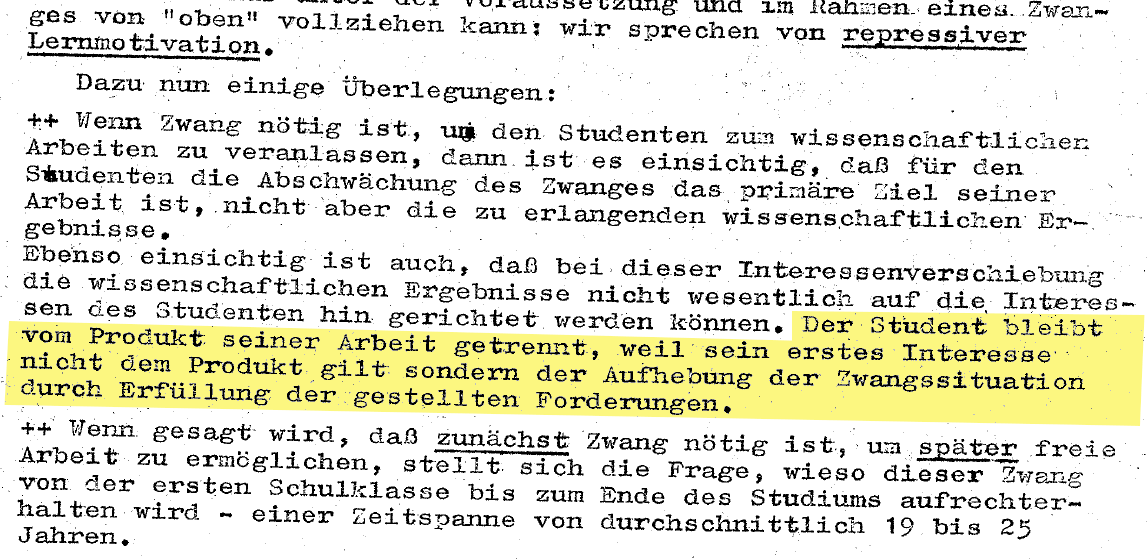

Viele der Texte, welche die Achtundsechziger lesen wollten, gab es schlichtweg in der alten Bundesrepublik nicht. Denn die Nationalsozialisten hatten viele Bücher, gerade von Linken und vor allem Kommunist*innen, aus den Bibliotheken entfernt und vernichtet. Übersetzungen von Texten aus anderen Ländern waren selten, und die Verlage in Westdeutschland hatten kaum linke Literatur in ihren Katalogen. Um dieses Problem zu umgehen, entstand eine große Raubdruckbewegung. Zwischen 1969 und 1973 wurden insgesamt um die tausend Titel per Raubdruck vervielfältigt, davon überproportional viele aus der Kritischen Theorie. Der Raubdruck selbst wurde von den Aktivist*innen der Achtundsechziger als aufklärerische Aktionsform verstanden. Für wenig Geld sollten „sozialisierte“ Drucke zirkulieren und dadurch der Zugang zu den wichtigsten Schriften des antiautoritären Sozialismus und Kommunismus für möglichst viele ermöglicht werden. Die Raubdrucke waren ein Instrument der Gegenöffentlichkeit und so erfolgreich, dass bald jeder wissenschaftliche Verlag in Westdeutschland mindestens einen marxistischen Klassiker in sein Sortiment aufnahm.

Ausdifferenzierung der neuen Linken

Nach der aktionistischen Hochphase zwischen 1967 und 1968 fiel die Außerparlamentarische Opposition rasch in verschiedene Richtungen auseinander. Viele der Protagonisten zogen sich aus der Bewegung zurück. Manche wurden zu denselben bürgerlichen Menschen, gegen die sie gekämpft hatten, andere schlossen sich Subkulturen wie den Hippies an. Wieder andere blieben politisch aktiv, zogen aber unterschiedliche Schlüsse aus den Ereignissen. Sie alle suchten eine Lösung zur Frage nach dem Verhältnis von Spontaneität und organisiertem Vorgehen, denn das (empfundene) Scheitern der Achtundsechziger wurde vor allem mangelnder oder falscher Organisierung zugeschrieben.

So schlossen sich viele Aktivist*innen Anfang der 70er den Jungsozialisten (Jusos) oder der DKP an, dort waren Organisationsstrukturen gegeben, welche eine Einbindung ermöglichten. Hier gab es Verbindungen zu den Gewerkschaften und somit zu den Arbeitenden. Demgegenüber versuchten die Spontis, wie sie später bezeichnet wurden, an der antiautoritären Stoßrichtung der Revolte festzuhalten. Aus der Sponti-Bewegung entstand in den 80ern auch die Hausbesetzerszene, und viele Spontis beteiligten sich an den Neuen Sozialen Bewegungen der 70er und 80er wie der Antiatom- oder Frauenbewegung.

Im Gegensatz dazu wendete sich ein anderer Teil der Achtundsechziger dem Marxismus-Leninismus zu. Sie betrachteten den Fehler der Achtundsechziger darin, dass eine Avantgarde gefehlt hatte, eine Partei, welche die Massen zur Revolution führen könnte. Sie versuchten gezielt durch Betriebsarbeit Verbindung zu den Arbeiter*innen aufzubauen. Rückenwind für diesen Kurs brachten auch die „wilden“ Streiks in der BRD im September 1969. In Kürze entstanden unter der Parole „hinein in die Betriebe“ verschiedene Gruppen, welche nach dem Vorbild der KPD in der Weimarer Republik versuchten in Betriebszellen die Arbeiter für den politischen Kampf zu gewinnen. Als K-Gruppen agierten so verschiedene „Aufbauorganisationen“ mit dem Ziel, eine kommunistische Partei wieder zu gründen, wie der Kommunistische Bund Westdeutschland (KBW) oder die Kommunistische Partei Deutschlands/Aufbau Organisation (KPD/AO). An die Stelle der antiautoritären Revolte proklamierten die K-Gruppen ein autoritäres Programm und verstanden sich als Elite, die das revolutionäre Klassenbewusstsein herstellen und die Arbeiter über eine kommunistische Partei zu einer sozialistischen Revolution führen müssten.

Zur sich nach ’69 ausdifferenzierenden Neuen Linken zählten schließlich auch die Ideolog*innen der Stadtguerilla, aus der die Rote Armee Fraktion hervorging.

Von Theorie erzählen

zur Bedeutung, Affektivität und Kritik des Theoriebezugs Achtundsechzig

2018 wird das fünfzigste Jubiläum von Achtundsechzig begangen: In zahlreichen Veranstaltungsreihen, Publikationen, Dokumentationen und Gesprächen mit Zeitzeug*innen wird retrospektiv auf Ereignisse, Entwicklungen und Akteur*innen geblickt, die mit der Chiffre Achtundsechzig in Verbindung gebracht werden. Solche Jubiläen dienen dazu, an Geschehnisse zu erinnern, sie in einen historischen Kontext zu setzen und ihre Bedeutung tiefgründiger zu verstehen. Gleichzeitig aber werden bei Jubiläumsformaten und -veranstaltungen selektiv Erinnerungen an das Geschehene ausgegraben, Deutungen wiederholt – und anderes ausgeblendet: „In diesem Sinne würde ich sagen, diese Jubiläen sind zweischneidig, einerseits wird erinnert, andererseits vergessen“. So stellt sich die Frage, ob es nicht eher der „Mythos Achtundsechzig“[1] ist, der bei den Veranstaltungen zum fünfzigsten Jahrestag zelebriert wird.

Zahlreiche Deutungen von Achtundsechzig verweisen auf die herausragende Rolle, die Theorie für die Entwicklungen und Ereignisse spielte: In Erzählungen über Achtundsechzig wird berichtet, dass unheimlich viel und intensiv gelesen und über die Lektüre diskutiert wurde[2]:

Wie genau begründen Akteur*innen von damals, dass so viel gelesen und diskutiert wurde? Worauf führen Zeitzeug*innen die enorme Bedeutung von Theorie für die Revolte zurück? Berichten Zeitzeug*innen weiterhin tatsächlich von dieser Leidenschaft, welche die Achtundsechziger vermeintlich Theorie entgegenbrachten? Wie beschreiben Akteur*innen von damals das Verhältnis zwischen Theorie und politischer Praxis?

Die Rolle von Theorie, Theorieleidenschaft, Theorie als Politisierung – zu diesen Themen haben im Sommer 2018 fünf Zeitzeug*innen von ihren Erfahrungen mit Achtundsechzig und Theorie erzählt:

Hiltrud Hainmüller kam 1968 als Schülerin nach Freiburg und hat dann an der Universität Freiburg Germanistik und Geschichte auf Lehramt studiert. Sie brachte sich während des Studiums in linken politischen Gruppen ein. Nach dem Studium arbeitete sie als Gymnasiallehrerin an beruflichen Schulen und war dort auch als Fachberaterin für das Fach Ethik in der Lehrerfortbildung tätig. Nach ihrer Pensionierung unterrichtete sie Geflüchtete in VABO-Klassen an einer Freiburger Gewerbeschule.

Bernd Hainmüller hat ab 1967 in Freiburg Soziologie und Politische Wissenschaften studiert. Die Straßenbahnproteste 1968 bewogen ihn, im SDS und in anderen politischen Gruppen aktiv zu werden. Nach einem Zweitstudium hat er die landesweiten „Kooperationsklassen Hauptschule-Berufsschule“ mitbegründet, die für Schulabbrecher*innen bis heute neue Chancen bieten. Zuletzt war er als Ausbilder für Referendar*innen in diesen Klassen tätig und unterrichtet aktuell Geflüchtete in VABO-Klassen an einer Freiburger Gewerbeschule.

Marion Zons-Giesa studierte 1968 in Freiburg Französisch und Germanistik. Nach Studium und Promotion war sie als Gymnasiallehrerin für ihre beiden Studienfächer tätig und studierte weiterhin evangelische Theologie.

Raimar Zons war 1968 für sein Studium der Germanistik, Philosophie und Soziologie in Freiburg. Er war Mitglied der Basisgruppe Germanistik und des SDS. Später wurde er Leiter der Verlage Ferdinand Schöningh und Wilhelm Fink und Professor für Literaturwissenschaft in Paderborn. Aktuell ist er Honorarprofessor an der Universität Konstanz.

Theorielektüre als Schlüssel zur Welt

Dem Lesen und Diskutieren wird im Rahmen von Achtundsechzig eine große Bedeutung zugeschrieben, es gilt als prägend für die Zeit. Die von uns interviewten Personen kamen erstmals an der Universität intensiv mit Theorien in Kontakt; sie studierten alle – neben anderen Studiengängen – Germanistik oder Soziologie. Diese Studiengänge gehörten 1968 in Freiburg zu jenen, in denen auch marxistische Literatur Beachtung fand, die in sogenannten koordinierten Lehrveranstaltungen gelesen wurde. In der Soziologie war es zudem möglich, autonome Kurse zu belegen, die ausschließlich von Studierenden organisiert und geleitet wurden und für die somit auch die Literaturauswahl den Studierenden selbst oblag. Abgesehen vom universitären Angebot wurden von den Zeitzeug*innen der SDS und die Basisgruppe Germanistik als Parallelstrukturen zur Universität begriffen, in denen Theorien eine große Rolle spielten und in denen selbstständig gelesen und diskutiert wurde. Marxistische Theorie, Kritische Theorie sowie psychoanalytische Theorie waren dabei die wichtigsten Richtungen.

Für die Studierenden von Achtundsechzig ergab sich aus der Theorielektüre ein neues Verständnis der Welt und ihrer eigenen Verortung darin: Die Geschichte ist gemacht, das Selbst ist innerhalb struktureller Bedingungen geworden, und das Wissen entsteht in Verknüpfung mit Interessen und Macht – in diesem Sinne wurde die Welt für sie veränderbar, sowohl auf der individuellen als auch auf der strukturellen Ebene.

Fußnoten

[2] Vgl. Felsch, Phillip (2015), Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte 1960-1990. München, S. 50.

[3] Vgl. ebd., S. 187 ff.

[4] Felsch, Phillip (2015), Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte 1960-1990. München, S. 121.

[5] Verheyen, Nina (2010), ‚Überall brach das Diskussionsfieber aus‘. Die Entstehung der Achtundsechziger-Generation aus ständigem Gespräch. In: Dies.: Diskussionslust. Eine Kulturgeschichte des ‚besseren Arguments‘ in Westdeutschland. Göttingen, S. 244.

[6] Vgl. Felsch, Phillip (2015), Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte 1960-1990. München, S. 12 f.

Die Geschichte ist gemacht

Marx gibt der Geschichte Strukturen

Marx zu lesen, erzählt einer der Befragten, bedeutete, die Geschichte zu verstehen und damit auch die Gesellschaft aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Aus einer Liste von Jahreszahlen wurden strukturelle Zusammenhänge, die ein Bild erzeugten, das die Lebenswirklichkeit der Studierenden in ein neues Licht rückte. Das bis dahin fehlende Geschichtsverständnis wurde zum einen der spezifischen Lehrweise des Geschichtsunterrichts zugeschrieben, musste aber zum anderen auch in Zusammenhang mit dem bundesdeutschen Umgang mit dem Nationalsozialismus betrachtet werden: Die Befragten berichten, dass der Geschichtsunterricht in seiner zeitlichen Chronologie immer vor 1933 abbrach und im folgenden Schuljahr wieder von vorn begonnen wurde. Der Nationalsozialismus erschien einerseits als nicht-existent, andererseits als doch hinter allem stehend – so begriff es einer der damaligen Studierenden und erklärte, dass die von Adorno geprägte Vorstellung des Ganzen als Unwahrem ihn besonders beeinflusst habe, weil er darin seine eigene Erfahrung artikuliert fand. Er spricht von einer Latenz, von Aggressionen, die in der Luft lagen und die für ihn als Heranwachsenden körperlich spürbar gewesen seien. Die Vergangenheit erhielt eine Präsenz in der damaligen Gegenwart, die sich hinter einem verschwiegenen, verklemmten sozialen Miteinander verbarg. Zum Schweigen im Elternhaus gesellte sich das Schweigen an den Schulen, das sich an den Universitäten fortsetzte. Einer der ehemaligen Studierenden erzählt, dass er deshalb von Köln nach Freiburg gewechselt sei. Aber auch hier war die NS-Vergangenheit unter anderem in Person von Martin Heidegger präsent, der nach dem Krieg weiterhin Vorlesungen hielt, „ohne einen Satz zu sagen, dass er angefangen hat, die jüdischen Professoren aus der Universität zu entfernen“. Die Studierenden sahen sich in dieser Hinsicht in ihrem Heranwachsen mit der Nicht-Thematisierung der jüngsten deutschen Vergangenheit konfrontiert, während sie gleichzeitig überall die Spuren der NS-Zeit fanden. Die Spießigkeit und Enge der 50er Jahre seien heute nicht mehr vorstellbar, erklärt ein ehemaliger Student, und die Theorien halfen, eben jene Enge aufzubrechen. Die Theorielektüre bot ihrer Ansicht die Möglichkeit, „sich selbst Zugang zu schaffen“. Dies geschah unter anderem im Rahmen von Schulungskursen außerhalb der Universität, in denen sich die Studierenden intensiv mit selbstgewählten Texten auseinandersetzten.

Die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte beziehungsweise die Erfahrung, dass es Strukturen gab, die sich bis in die Gegenwart erstreckten, war ein zentrales Thema der Theorieauseinandersetzung. Daneben waren Ereignisse von Bedeutung, die in anderen Regionen der Welt stattfanden, wie beispielsweise der Vietnamkrieg. Die Zeitzeug*innen berichten von internationalen Studierenden, die von ihren Heimatländern erzählten, wodurch die deutschen Studierenden erstmals mit Befreiungskämpfen in (ehemaligen) Kolonialgebieten in Berührung kamen. Auch hier entdeckten die Studierenden Strukturen, die ihnen zuvor verborgen geblieben waren. Die Ereignisse wurden kontextuell verortet und die eigene Gesellschaft als Teil eines globalen Herrschaftskomplexes begriffen. Theorie wurde in diesem Zusammenhang als Instrumentarium verstanden, mit dessen Hilfe diese Verflechtungen sichtbar gemacht werden konnten.

Die Theorielektüre führte zu einer Veränderung in der Erfahrung der Welt: „Bestimmte Dinge waren in der Theorie befreiend und vor allen Dingen auch erhellend, also ich hatte so manchmal den Eindruck, da reiß ich den Vorhang auf, Mensch so ist das“. Dem Schweigen, dem Beharren, der Enge und der Spießigkeit der deutschen Nachkriegszeit setzte die Theorie in der Erzählung der Achtundsechziger das Sichtbarmachen, das Erkennen von Strukturen, das Aussprechen von Ungleichheiten und die Verknüpfung verschiedener Ereignisse zu Kontexten entgegen. Die Geschichte und somit auch die Gegenwart erhielten durch die Theorie eine Kontur, und die Studierenden begriffen sich auf neue Weise als Teil davon.

Die Gewordenheit des Selbst

Ein psychoanalytisches Verständnis von Identität

Neben dem neuen Geschichtsbild berichten die ehemaligen Studierenden auch von Momenten der persönlichen Befreiung und einer Verortung des eigenen Selbst innerhalb der Welt, das sich aus der Theorielektüre ergab. Insbesondere durch die Lektüre von psychoanalytischer Literatur und Texten der Kritischen Theorie reflektierten die Studierenden ihr eigenes Leben und Werden und setzten sich in Beziehung zu gesellschaftlichen Strukturen:

Durch die Auseinandersetzung mit Theorie blickt die hier zitierte Interviewpartnerin mit anderen Augen auf die Erfahrungen ihrer Sozialisation. Die Lektüre – hier die Lektüre der von Max Horkheimer herausgegebenen Studie Autorität und Familie – wird direkt und unmittelbar auf das eigene Leben bezogen. In den Analysen autoritärer Strukturen aus den 1930er Jahren sehen die Studierenden Spiegelbilder ihres eigenen Aufwachsens in Familie und Gesellschaft. Ein anderer Befragter erzählt:

In den Erzählungen der ehemaligen Studierenden führte die Theorielektüre somit zu einer doppelten Veränderung ihrer bisherigen Welterfahrung: Zum ersten erhielten Geschichte und Gesellschaft eine Kontur, wurden zu einem strukturellen Zusammenhang, den man verstehen konnte. Zum zweiten begriffen die Studierenden sich selbst als Teil dieses Zusammenhangs. Sie sahen sich nicht länger einer Geschichte als einer Abfolge von unzusammenhängenden Ereignissen gegenübergestellt, sondern erkannten Strukturen und die Bedingtheit ihrer eigenen Identität. Aus dieser neugewonnen Perspektive und Erfahrung ergab sich für sie eine Verantwortung, sich selbst und die Strukturen zu verändern.

Die Veränderbarkeit des Gewordenen

Ein neues Verständnis des Politischen

Für die Studierenden bedeutete die Theorielektüre, einen Zugang zur Geschichte und zur Philosophie zu erhalten, der diese zugleich als Gewordenheit thematisierte. Sich selbst zu verändern, wurde dabei als erster Schritt verstanden, um die Reproduktion autoritärer Strukturen zu durchbrechen. Diese Verflechtungen zwischen strukturellen und persönlichen Veränderungen wurden auch 1968 schon auf ähnliche Weise zum Ausdruck gebracht, beispielsweise durch den Sozialpsychologen Peter Brückner in einer Rede bei der Kritischen Universität in Frankfurt am Main. In seinem Vortrag Provokation als organisierte Selbstfreigabe verwies er auf den Zusammenhang der persönlichen Befreiung durch Aktionen der Provokation gegen autoritäre Strukturen: „Unbotmäßigkeit, gerichtet gegen Herrschaft, drückt zugleich Kritik an vielen Formen und Institutionen der ‚Vergesellschaftung‘ des Heranwachsenden aus, lehnt sich gegen individuelle Folgen der Sozialisation in Kindheit, Schule und Betrieb auf und sucht sich von ihnen zu befreien.“[1] Dabei wurde Provokation als Mittel verstanden, um sich gegen die strukturellen Zurichtungen des eigenen Lebens zur Wehr zu setzen; sie trug die Erkenntnisse der Theorielektüre in den Alltag, ins Private. Die Trennung zwischen privatem und öffentlich-politischem Leben wurde von den Studierenden auf verschiedene Weise unterlaufen. Die Reflexion des eigenen und des Handelns der anderen, nächtelange Diskussionen, Demonstrationen, die Verteilung von Informationsmaterial, die Veranstaltung sogenannter Teach-Ins, die Praxis des Raubdruckens, die Störung universitärer Veranstaltungen, die Sprengung der Grundordnungsversammlung in Freiburg oder auch die Rektoratsbesetzung waren Teil davon. Neben der Universität war die Wohngemeinschaft ein Ort, an dem die Grenze zwischen Wissenschaftlichem, Politischem und Privatem durch ständige politische Debatten und das Drucken von Raubkopien potenziell verschwamm. Insbesondere die Praxis des Raubkopierens ist ein gutes Beispiel für die Schnittstelle zwischen Politischem und Privatem und dem Element der Provokation: Die Erfahrung der Studierenden, dass bestimmte Texte nicht zugänglich waren, veranlasste sie, die entsprechenden Titel selbst zu vervielfältigen und zu verkaufen – eine Praxis, die sich an den Grenzen der Legalität bewegte und die bürgerliche Eigentumsordnung in Frage stellte:

Ein neuer Blick auf die Welt

Die Theorielektüre ermöglichte den Studierenden von Achtundsechzig ein neues Verständnis der Geschichte, des Selbst und der Welt. Gleichzeitig kamen sie durch die Universität, die Schulungskurse, den SDS und durch Demonstrationen mit Gleichgesinnten in Kontakt, welche die Theorieleidenschaft wiederum anregten und die zudem das entstandene Weltbild teilten und reproduzierten. In ihren Erzählungen ist die Theorielektüre aus ihrem Leben und Werden nicht wegzudenken. Das Wissen, das sie sich zu jener Zeit aneigneten, hat ihr Leben fundamental geprägt und tut es bis heute: „also ich werfe irgendwie einen anderen Blick auf ganz triviale, oder keine trivialen Sachen, aber auch auf ganz trivial alltägliche Dinge. Das ist bei mir ziemlich stark so eine Art Brille“. In den Narrativen der ehemaligen Studierenden von Achtundsechzig erhält die Theorie damit die Funktion einer Erweckung, die sie ihr ganzes Leben lang begleitet.

„Diskussionslust“ und „Lust am Text“?

zur Affektivität der Theoriepraktiken der Achtundsechziger

Die Zeitzeug*innen messen ihren Lektüreerfahrungen retrospektiv enorme Bedeutung bei: Indem sie theoretische Texte lasen und diskutierten, hätten sie nicht nur ihren Zugang zu Geschichte und Gesellschaft, sondern auch zum eigenen Leben und Selbst verändert. Wie aber sprechen die Studierenden von damals über ihre Motivation, sich intensiv mit Theorie auseinanderzusetzen? Wie begründen sie, dass sie Praktiken wie Lesen und Diskutieren einen so großen Stellenwert in ihrem alltäglichen Leben einräumten? In ihren Berichten beschreiben Zeitzeug*innen, wie sich im Zuge von Achtundsechzig Vorstellungen und Praktiken im Kontext von Theorie verändert haben und lustvoll besetzt wurden, was zu einer gesteigerten Motivation, sich mit Theorie auseinanderzusetzen, führte. So beschreiben Zeitzeug*innen leidenschaftliche Momente im Umgang mit Theorie: Sie sprechen von „Spaß“, „Intensität“ und „Lust“ beim Lesen, von „tollen“, „grandiosen“ und „unglaublichen“ Texten. Dass bestimmte Lektüren „prägend“ waren, davon, dass man Theorie „aufgesogen [hat] wie ein Schwamm“ und in diese „begeistert auch eingetaucht“ ist.

Anmerkungen

„und am Schluss waren alle betrunken“

Theorieleidenschaft und jugendliche Lebenswelt

Durchzechte Nächte, Erfahrungen mit Drogen, aufregende Massenevents, kühne Reiseabenteuer – Zeitzeug*innen erzählen von vielen lustvollen Momenten. Diese stehen meist in Verbindung mit typischen Beschreibungen von Jugendkultur und Student*innen-Leben: Es geht um Partys, Sexualität, Abenteuer, den Reiz des Verbotenen. Es macht aber eine Besonderheit von Achtundsechzig aus, dass sich diese lustvollen Momente vielfach mit Praktiken von Theorierezeption verbinden: Veranstaltungen mit renommierten Theoretiker*innen – wie ein Vortrag von Herbert Marcuse in Freiburg – wurden als „Event“, gefeiert, bei dem sich Massen von jungen Leuten ins Audimax drängten, um ihren Star zu hören. Das Doktorandenkolloquium des Freiburger Germanisten Hans-Peter Hermann wird als nächtliche Gaudi beschrieben – „am Schluss waren alle betrunken“ – bei der die Freude an Theorie und Alkoholkonsum fließend ineinander übergingen. Während es in Freiburg vergleichsweise beschaulich gewesen sei, waren Reisen nach Berlin oder Bonn abenteuerlich und risikoreich – politische und theoretische Praxis war mit aufregenden Ereignissen verbunden.

„Che Guevara […] das fand ich erst mal einen toll aussehenden Mann“

die Attraktivität von (männlicher) Intellektualität

Eines der Themen, anhand dessen die Zeitzeug*innen über die Lust an Theorie sprechen, ist die Attraktivität junger intellektueller Männer. Frauen waren in den Kontexten der Theorierezeption von Achtundsechzig deutlich unterrepräsentiert.[1] Dennoch betonen Zeitzeuginnen, dass in Theoriekursen durchaus einige weibliche Studierende anwesend waren – mutmaßen jedoch, dass viele auch wegen der intellektuellen und gutaussehenden Männer kamen: „aber die waren glaub ich mehr begeistert von den Mitstudenten“. Für viele Frauen sei das Interesse an Theorie (vor allem so abstrakter wie der marxschen) vermittelt gewesen durch das Interesse an diesen Männern: „Also dass das Frauen interessieren konnte, das habe ich mir vorher nicht vorstellen können“.

So erzählt eine Zeitzeugin, wie sich ihr Interesse an Theorie erst durch eine lustvolle affektive Besetzung intellektueller Männlichkeit entwickelte: Während sie zu Beginn „Abneigung gegen langhaarige Bärteträger“ verspürte, sei danach ein „ästhetischer Prozess, das irgendwie auch zu mögen“, eingetreten. Durch diesen ästhetischen Passungsprozess wurden intellektuell erscheinende Männer positiv besetzt und daraufhin „bewundernd“ wahrgenommen, als „begeisternd“ empfunden. In der Folge habe die Zeitzeugin regelmäßig an Treffen des SDS teilgenommen und sich in theoretische und politische Kontexte von Achtundsechzig eingebracht. So steigerte die Affektivität, welche die männlich-intellektuelle Ästhetik Achtundsechzig erzeugte, die Anziehungskraft des theoretischen Milieus – und die Motivation, sich mit Theorie, Lektüre und Intellektualität zu umgeben:

Es ist beunruhigend, aber nicht überraschend, dass und wie in den Erzählungen der ehemaligen Studentinnen ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen der Attraktivität männlicher Intellektualität und einer defizitären Selbst- und Fremdwahrnehmung als theoretisch interessierte Frau. Frauen hätten sich theoretisch weniger zugetraut und sich so auch weniger in theoretische Kontexte eingebracht. Hier deutet sich bereits an, dass die Theorieauseinandersetzungen affektiv durchaus nicht nur lust-, sondern auch unlustbesetzt waren – Theorieleidenschaft konnte auch Leidenschaft bedeuten.

Fußnoten

Der Reiz des Verbotenen: Raubdruck, Bücherdiebstahl und Kritische Theorie

Die Faszination von Theorie, die Lust der Achtundsechziger am Lesen und Diskutieren, wird von den Akteur*innen auch mit einem Kitzel erklärt, der für junge Menschen häufig von illegalisierten Praktiken oder verbotenen, schwer verfügbaren Objekten ausgehe: Motivation für die Auseinandersetzung mit Theorie war

Die Zeitzeug*innen erzählen von verbotenen, missbilligten oder „nicht opportun[en]“ Themen und Handlungen im Kontext von Achtundsechzig: davon, wie sie „eine Polizeikette gesprengt“ haben, wie skandalöse Bücher über Sexualforschung gelesen wurden, dass der Freiburger Asta Adressen von Ärzt*innen herausgab, die auch unverheirateten Frauen die Pille verschrieben. Bezogen auf Theorie- und Lesekontexte machen die Erzähler*innen den Reiz des Verbotenen vor allem an drei Praktiken aus: dem Klauen, dem Raubdrucken und dem Lesen von Büchern.

Auswahl, Beschaffung und Verbreitung von Büchern verbinden Akteur*innen von Achtundsechzig nicht mit spröden Literaturlisten und formalisierten Internetbestellvorgängen; sie erzählen von abenteuerlichen Anstrengungen, um an die gewünschten Texte zu kommen und sie zu verbreiten: Viele Bücher wurden in Buchläden geklaut, Leute begannen damit, illegale Raubdrucke von Texten zu erzeugen und Bücher, die man in der BRD nicht bekam, wurden aus der DDR besorgt.

Indem die Beschaffung und Auswahl theoretischer Texte mit solchen missbilligten oder illegalisierten Praktiken verbunden war, wurden sie für die studentischen Akteur*innen lustvoll besetzt, so ein Zeitzeuge:

Hier stellt der Zeitzeuge eine direkte Verbindung her zwischen der lustvollen Beziehung zu und dem Diebstahl von Büchern. Der Besitz von Büchern reduziert sich nicht darauf, sie zu erwerben, sie einfach aufzubewahren, vielleicht zu lesen, ihren Inhalt zu kennen. Bücher zu besitzen bedeutete, sie in die Hand zu nehmen, an einem bestimmten Fleck im Regal zu platzieren, zu sortieren, sie sich zu Eigen zu machen. Ebenso wurden die Bücherregale anderer, deren Auswahl und Anordnung inspiziert. Diese lustvolle und ästhetische Aneignung von Büchern ist an die Praxis des Stehlens geknüpft: Das Prestige einer gut bestückten Bibliothek konnten sich viele Achtundsechziger nur leisten, indem sie Bücher stahlen oder als Raubdrucke anschafften: „der ganze Freud, den ich heute noch hab, ist ein kompletter Raubdruck“.

In den Erzählungen der Zeitzeug*innen wird sichtbar, wie Theorie im Zuge von Achtundsechzig zu etwas wurde, das Lust erzeugte, Spaß machte: Die Auseinandersetzung mit Theorie verband sich Achtundsechzig mit einem aufregend-jugendlichen Lebensstil, illegalisierten Praktiken und jugendlichem Begehren: Der Reiz, den das Verbotene auf junge Menschen ausübt, und die Anziehungskraft, die von begehrenswerten Subjekten ausgeht, strahlte auf die Theoriekontexte aus, die so bei den Zeitzeug*innen von Achtundsechzig zu Lust und einer gesteigerten Motivation führten, sich mit Theorie auseinanderzusetzen.

Nicht für alle aber war die Auseinandersetzung mit Theorie jedoch uneingeschränkt positiv besetzt: Ehemalige Studentinnen berichten davon, wie sie und andere Frauen in den Theoriekontexten von Achtundsechzig Unlust verspürten – und wie das ihre Motivation, sich intensiver mit Theorie auseinanderzusetzen, hemmte.

„und ich fand [Marx] so langweilig und ich fand das so uninteressant“

Momente der Unlust

Zeitzeuginnen von Achtundsechzig berichten von Momenten, in denen sie oder andere Frauen Unlust in Bezug auf Theorie erfahren hätten: So sei die Lektüre von Marx „langweilig“ oder gar „furchtbar“ gewesen; auch andere in den 60er-Jahren prominente Theorieströmungen sorgten für Unlust: „Mir ist noch so ein Langweiler eingefallen Mao, das waren ja auch damals ganz viele Maogruppen, und so das war ja furchtbar [lacht]“. Eine andere Zeitzeugin berichtet gar davon, in Theoriekontexten „regelrecht immer so ein bisschen Angst“ gehabt zu haben. Momente von Unlust hätten bei den Frauen vor allem abstrakte, „praxisferne“ Theorien hervorgerufen:

Diese Unlust in Form von Langeweile, Abneigung oder Angst führen die Zeitzeuginnen auf das Geschlechterverhältnis zurück. Es sei schwer gewesen, sich als Frau in Theoriediskussionen einzubringen, denn, so der Eindruck, Männer hätten Theorie generell eher besser verstanden und mehr gewusst. In ihren Erzählungen stellen die Frauen einen Bezug her zwischen ihrer Bewunderung intellektueller Männer und ihren Schwierigkeiten, sich selbst in Theoriekontexte einzubringen:

Dass Theorie eine derartige „Männerdomäne“ war, führte dazu, dass die Frauen sich eher nicht motiviert fühlten, sich weiter mit Theorie zu befassen oder in Diskussionen einzubringen – eben dazu, dass man als Frau eher nicht „seine Stimme erhoben hat“. Dass Theorie Achtundsechzig für Frauen anders affektiv besetzt war, bei ihnen eher als bei Männern Unlust hervorrief und ihre Begeisterung für Theorie hemmte, hatte Auswirkungen, die über Achtundsechzig hinausweisen. So beschreibt eine Zeitzeugin, wie sich aus der Unlust, die viele Frauen (abstrakten) Theorien und Theoriekontexten gegenüber empfanden, strukturelle Nachteile ergaben:

Fußnoten

[1] Adorno, Theodor W. (1977), „Resignation“, in: Gesammelte Schriften Band 10.2: Kulturkritik und Gesellschaft II. Eingriffe, Stichworte, Anhang. Frankfurt am Main, S. 796.

[2] Ders., „Marginalien zu Theorie und Praxis“, ebd., S. 767.

[3] Siegfried, Detlef (2018), Protest, Revolte, Gegenkultur. Stuttgart, S. 211.

[4] Ebd., S. 205.

[5] Ebd., S. 70.

[6] Adorno, Theodor W. (1977), „Resignation“, Gesammelte Schriften Band 10.2: Kulturkritik und Gesellschaft II. Eingriffe, Stichworte, Anhang. Frankfurt am Main, S. 798.

Hoffnung auf Unmittelbarkeit

zum Problem der Vermittlung von Theorie und Praxis

Die Proteste der Achtundsechziger wurden durch eine Beklommenheit, eine Bedrückung angetrieben, die aus den Zuständen der postnazistischen Bundesrepublik resultierte. So sprechen die Interviewten immer wieder vom Schweigen der Elterngeneration über deren Rolle im Nationalsozialismus, das zu einem unglaublichen Unbehagen über die Zustände heranwuchs.

Vor diesem Hintergrund beschreiben die Zeitzeug*innen ihre Lektüreerfahrungen als „Erleuchtung“ oder als „befreiend und […] erhellend“. Durch die Theorie entstand die Hoffnung, dass man ein Instrumentarium zur Hand hatte, um die Verhältnisse praktisch zu ändern, indem man sie theoretisch durchschaute. Im Vordergrund stand, so scheint es, das unbedingte Bedürfnis, sich aus den als zu eng empfundenen Verhältnissen zu befreien und aktiv zu werden. Der allgemeine Tenor war: „Man muss hier was machen, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht mehr“. Eine der Interviewten erzählt, dass sich mit der Politisierung durch Theorie ein starkes Gefühl von Dringlichkeit einstellte und subjektiv zu dem Gefühl führte, dass man hier in Freiburg sein und bleiben müsse, um die Verhältnisse zu verändern. Eine andere Interviewte schildert die Situation in den K-Gruppen:

Eigentlich sollte es überhaupt keine Trennung zwischen politischem Leben und privatem Leben geben […]. Alles ist eigentlich als politische Handlung begriffen worden und dementsprechend haben wir auch nicht besonders lustvoll gelebt. Es gab kein Carpe Diem und wir haben nicht besonders viel Ferien in Italien gemacht, das waren eher die Spontis […]. Aber wenn man in den K-Gruppen war, dann wurde hart gearbeitet, da hatte man ein ziemlich hartes Programm [um sechs Uhr aufstehen und Flugblätter verteilen vor den Betrieben].

Dieses Beharren auf der Einheit von Theorie und Praxis sorgte schon zur Zeit der Studentenbewegung zu Auseinandersetzungen, beispielsweise in Frankfurt zwischen Theodor W. Adorno und seinen Studierenden, und gibt auch im Rückblick Anlass für kritische Reflexion. Aus dem Drang, eine Praxis zu finden, die dazu imstande wäre, die Verhältnisse zu überwinden, und die Überhöhung der eigenen Rolle in diesem Zusammenhang, ergab sich teilweise ein Aktionismus, der – vor allem in den K-Gruppen – autoritäre Tendenzen beförderte.

Das Gefühl, dass alles politisch sei, trug positiv dazu bei, das Aktionspotential von vielen Menschen zu mobilisieren. Gleichzeitig entstand jedoch das Bedürfnis, die Einheit von Theorie und Praxis unbedingt zu verwirklichen. Adorno kritisierte dieses Bedürfnis mit scharfen Formulierungen wie „Pseudo-Aktivität“ und „Ersatzbefriedigung“[1]. Diese imaginierte Einheit der Theorielektüre, der eigenen Praxis, des eigenen Alltags und der Kämpfe auf der ganzen Welt führt, so Adorno, „zur Fetischisierung des subjektiven Moments der geschichtlichen Bewegung, der Spontaneität. Ihre Deformation ist abzuleiten als reaktiv auf die verwaltete Welt. Indem sie jedoch vor deren Totalität krampfhaft die Augen verschließt und sich verhält, als stünde es bei den Menschen unmittelbar, ordnet sie der objektiven Tendenz fortschreitender Entmenschlichung sich ein; auch in ihren Praktiken.“[2]

So formte sich im Zuge von Achtundsechzig ein Selbstverständnis, in dem jede einzelne Handlung von unbedingter Relevanz für die Sache war. Das schlug sich auch auf das Verhältnis zur Theorie nieder. Über die Theoriearbeit in den K-Gruppen sprechen die Interviewten heute kritisch: „In der Form hat Theorie schon eine große Rolle gespielt, aber sie wurde eben teilweise wirklich sehr mechanistisch angewendet und ist nicht weiterentwickelt worden.“ Die Theorielektüre wurde pragmatisch der Aktion unterstellt und starr auf sie ausgerichtet – „bestimmte Werke aus der sozialistischen marxistisch-leninistischen Literatur wurden dann praktisch so behandelt wie die Bibel. Es gab zum Beispiel einen kurzen Lehrgang von Stalin über den historischen Materialismus […]. Das waren einfach völlige Versatzstücke der Theorie.“ Die Theoriebildung beschreiben die Studierenden von damals heute als „Abklatsch einer Theoriebildung von vor hundert Jahren“.

Der Historiker Detlef Siegfried sieht die Verquickung dieser verschiedenen Momente gerade im Hinblick auf die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit kritisch: „Geleitet von Faschismustheorien und zeitgenössisch beflügelt durch die Idee einer globalen Revolte gegen den Imperialismus und dessen Verbündete, gerieten nicht nur die Realität des Nationalsozialismus und dessen Konsequenzen in Deutschland und Nahost in Vergessenheit – auch die Israel-Solidarität der westdeutschen Linken kam unter die Räder.“[3]

Ähnlich beschreiben es die Interviewten im Rückblick und bestätigen, dass viele Faschismusanalysen gelesen und diskutiert wurden, es aber oftmals an konkreten Schlüssen fehlte: „wir waren theoretisch etwas betriebsblind mit der eigenen deutschen Geschichte, wenn man so will“. Statt die Geschichte adäquat zu analysieren, verblieb man in der Angst vor einer Wiederkehr des Faschismus und konzentrierte sich auf gegenwärtige politische Ereignisse, auf die man die Angst in Form der Proklamation faschistischer Tendenzen projizierte. Das führte zu Plakaten auf linken Demonstrationen, die den Holocaust relativierten, wie „Vietnam – das Auschwitz der Amerikaner“[4]. Die Theorie, die eigentlich erhellendes Mittel des Weltzugangs sein sollte, führte zu „aberwitzigen Theorievorstellungen, die eigentlich selbst schon Ideologie waren, die meiner Ansicht nach selbst schon mit der Realität nichts mehr zu tun hatten“.

Fußnoten

50 Jahre Achtundsechzig:

Sich das offene Denken bewahren

So sehen die Zeitzeug*innen von Achtundsechzig bestimmte Formen des Theoriebezugs im Nachhinein kritisch; dennoch spielt die Theorie unbestritten eine gewichtige Rolle, war wichtiges Handwerkszeug, „um die Gegenwart der Bundesrepublik von links her zu verstehen und die konservative Hegemonie zu attackieren.“[1] An was kann heute, zum fünfzigsten Jubiläum, erinnert werden, damit diese Jubiläen nicht, wie ein Zeitzeuge befürchtet, zu Veranstaltungen verkommen, bei denen vor allem vergessen wird? Vielleicht hilft es, eben das zu erinnern, was bis heute die Faszination für Achtundsechzig schürt, nämlich das unbedingte Bedürfnis, offen zu denken, neu zu denken und anders zu denken, denn

offenes Denken weist über sich selbst hinaus. […] Was einmal gedacht ward, kann unterdrückt, vergessen werden, verwehen. Aber es läßt sich nicht ausreden, daß etwas davon überlebt.[2].

Fußnoten

Literatur

Adorno, Theodor W. (1977), Gesammelte Schriften Band 10.2: Kulturkritik und Gesellschaft II. Eingriffe, Stichworte, Anhang. Frankfurt am Main.

Brückner, Peter (1983), Selbstbefreiung: Provokation und soziale Bewegungen. Berlin.

Felsch, Phillip (2015), Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte 1960-1990. München.

Hodenberg, Christina von (2018), Das andere Achtundsechzig. Gesellschaftsgeschichte einer Revolte. München.

Kleinert, Hubert (2008), Mythos Achtundsechzig. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 14-15 (2008), S. 8-15.

Siegfried, Detlef (2018), 1969. Protest, Revolte, Gegenkultur. Stuttgart.

Verheyen, Nina (2010), ‚Überall brach das Diskussionsfieber aus‘. Die Entstehung der Achtundsechziger-Generation aus ständigem Gespräch. In: Dies.: Diskussionslust. Eine Kulturgeschichte des ‚besseren Arguments‘ in Westdeutschland. Göttingen. S. 244-324.